【AD】広告を含みます。

この記事では徳川家康が何がすごかったのか?を解説していきたいと思います。

徳川家康が江戸幕府を開いたということは多くの方がご存知かと思いますが、「一体何がすごくて天下統一できたのだろう?」と疑問に思いませんか?

今回は少し踏み込んで考察していきたいと思います。

この記事を読むと

- 徳川家康のなにがすごかったのか

がわかります。

ぜひ最後まで読んでいただけたら幸いです。

家康さんのことをいっぱい知っていこう!

-

-

【日本史映画レビュー】関ヶ原編。司馬遼太郎原作、関ヶ原の合戦が学べる作品

【AD】広告を含みます。 先日「関ヶ原」という映画をみましたのでレビューしていきたいと思います。 関ヶ原の戦いは1600年におきました。 日本を西軍と東軍に分け「天下分け目の大戦」といわれるほど日本史 ...

続きを見る

幼少期の不遇に負けなかった忍耐強さ

徳川家康は幼少時代に数々の不遇を経験しています。

まずはそれらを紹介していきます。

不遇1:母との別れ

家康は3歳にして、母「於大の方」と別れることになってしまいました。

それは於大の方の実家の水野氏が今川を裏切り織田方についたため、

当時今川からの保護を受けていた松平家は今川に忠誠を示すために於大の方を離縁しなければならなかったからです。

そのため、まだ幼かった家康は母と離れて暮らさなければならなくなってしまいました。

不遇2:幼少期のほとんどを人質として過ごす

悲しいことに家康は幼少期に2度人質に出されています。

しかも最初に人質に出された時は、駿河に向かう途中の船上で誘拐されています。

詳しいことは別記事にしていますので気になる方はそちらを読んでみてください。

-

-

【奇跡の武将!?】徳川家康の一生涯をわかりやすく年表にしました

【AD】広告を含みます。 この記事では徳川家康の人生を年表とともにわかりやすく解説していきます。 徳川家康の性格をあらわす はとても有名なことわざですが、実際に徳川家康がどのようなことをしたのかご存知 ...

続きを見る

不遇3:父が暗殺される

織田家で人質として暮らしている最中、三河にいる父の松平広忠が家臣に切り殺されてしまいます。

母はそばにおらず、父に再び会えることを希望に暮らしていた竹千代にとっては悲しい出来事だったに違いありません。

不遇4:地元に帰ることが許されなかった

父が亡くなり、竹千代が松平家の当主になりましたが三河国、岡崎城には今川家の朝比奈氏がすでに入っており、

地元の岡崎城には入れず駿府城へ送られることになってしまいました。

しかもすぐには岡崎に帰してもらえず、駿府で11年間を過ごすことになるのです。

そうした苦労の多い幼少期でしたが家康はくじけることなく兵法の学びに励みました。

その忍耐強さが家康のすごいところの一つだと思います。

私が竹千代だったら病んでるよ…。笑

歴史から学んでいた

今川の人質時代に、家康は今川義元の軍師「太原雪斎」から軍学を学んでいました。

『四書五経』『群書治要』『吾妻鏡』などを勉強していました。

また、

織田がつき 羽柴がこねし 天下餅 座りしままに 食うは徳川

という狂歌があるように、

家康は先人に従いながらも政治のやり方を見て学び、得たものを自身の政権に取り入れていました。

歴史から学び、それを政治に生かしていたことが家康が約260年つづく太平の世を作った一因とも考えられています。

時代を読む力

泣かぬなら 鳴くまで待とうホトトギス

は家康の性格を表現した言わずと知れたことわざです。

織田信長が自刃し、豊臣秀吉に代替わりするときに家康は秀吉に従うことを選んでいます。

家康はこのとき43歳だったので人生で一番脂が乗った時期ともいえるでしょう。

しかし時代の流れは豊臣にあり自身はまだ及ばないと辛抱強く時を待ちました。

この時代を読む力は素晴らしく、見習いたいところです。

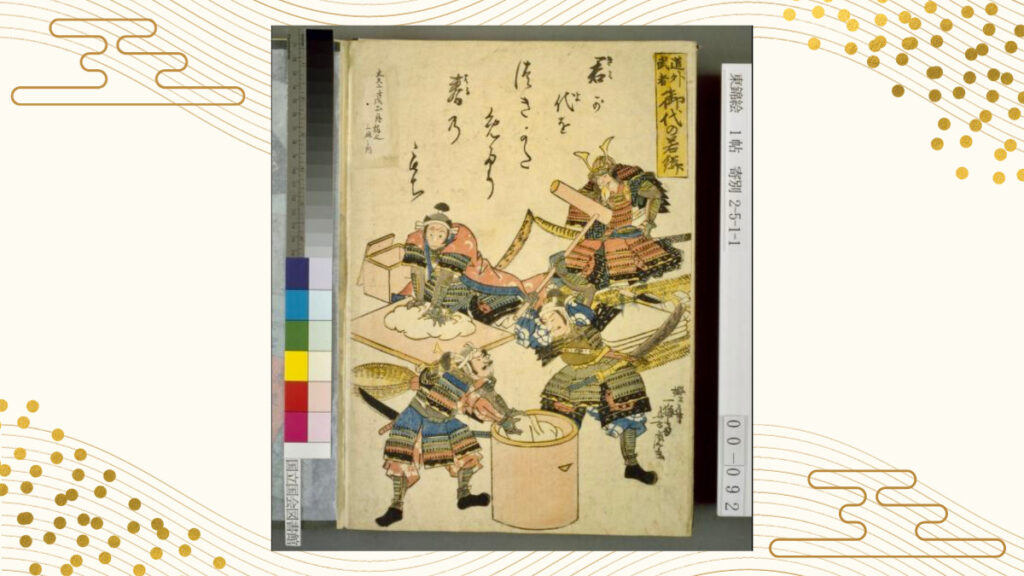

優秀な家臣に恵まれていた

家康は優秀な家臣に恵まれていました。

それは裏を返せば家康に支えたいと思わせる人柄があったからと言えるのではないでしょうか。

また家康はこのような言葉を残しています。

「われ、素知らぬ体をし、能く使いしかば、みな股肱となり、勇攻を顕したり『故老諸談』」

わかりやすく今の言葉に訳せば

「家臣の言動を見て見ぬふりをし重用すれば、みな腹心となり勇ましく戦ってくれる」

となります。

家康は人の上に立つとはどのようなことなのかを考え抜きこの結論に到達したそうです。

少しのミスには目を瞑り、家臣を信じることが人の才能を輝かせるということを家康は悟り実行していたのがわかります。

現代においても、仕事で人の上に立つような仕事をされている方には生かせる考え方ではないでしょうか。

家康の家臣については別記事にしようと思っていますのでそちらをご覧くださいね。

戦の経験が豊富だった

家康は戦の経験が豊富でした。

経験豊富の要因として、織田信長との同盟時代に数々の苦しい戦を経験したことや

75歳という戦国時代の平均寿命と比べたら長生きをしているということもあるかもしれません。

家康は城攻めよりも、特に野戦を得意としていたことで有名です。

実は若い頃には負け戦も多く経験しています。

しかしそれを単に恥じるだけでなく、そのときの肖像画を描かせて自分への戒めとして常に傍に置いていたといいます。(諸説あり)

つまり失敗をしてもしっかりと反省し、次に生かそうとしていたわけです。

その甲斐もあってか天下を決めるような「関ヶ原の戦い」や「大阪の陣」ではしっかりと勝利をおさめています。

時代を読みながら出るところは出て、実力もあったというところが家康が天下人となった所以ともいえるでしょう。

まとめ

徳川家康のすごかったところの解説は以上になります。

いかがでしたでしょうか?

- 徳川家康のすごかったところ

を知れたのではないでしょうか。

またそれぞれの読み解き方で、さまざまな解釈ができるのも歴史の楽しいところです。

これからももっと徳川家康公のことを知っていきたいなと思います。

徳川家康が関連した映画のレビューやその他の記事も書いていますのでぜひ読んでいただけたら嬉しいです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

-

-

【徳川四天王】には誰がいる?何をした?徳川家康公の優秀な家臣たちをご紹介(前編)

【AD】広告を含みます。 この記事では徳川家康を支えていた優秀な家臣たちをご紹介していきます。 他の戦国武将と徳川家康が大きく違っていたところってどこだと思いますか? 私は"優秀な家臣がいたこと、それ ...

続きを見る