【AD】広告を含みます。

この記事では「徳川十六神将」についてご紹介していきます。

こちらの記事は全3部作の中編となっております。

徳川家康の優秀な家臣についてもれなく知りたいという方は

ぜひ前編と後編の記事もあわせて読んでみてください。

この記事を読むと

・徳川十六神将とは?

・なぜ16名なのか?

・四天王以外の12名の武将について

わかりますのでぜひ最後まで読んでいただけたら幸いです。

家臣、優秀な人揃い。。

徳川十六神将とは

徳川家の家臣たちには優秀な人材が多くいました。

日本を統一した徳川家なので多くの家臣がいるのはもちろんのことですが、

ここでは徳川家康に古くから仕えてきた

「徳川十六神将」についてご紹介していきます。

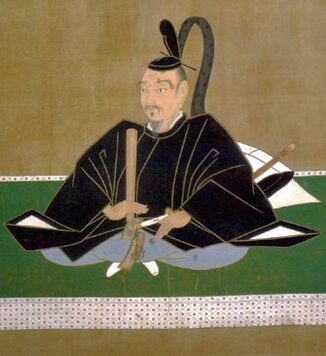

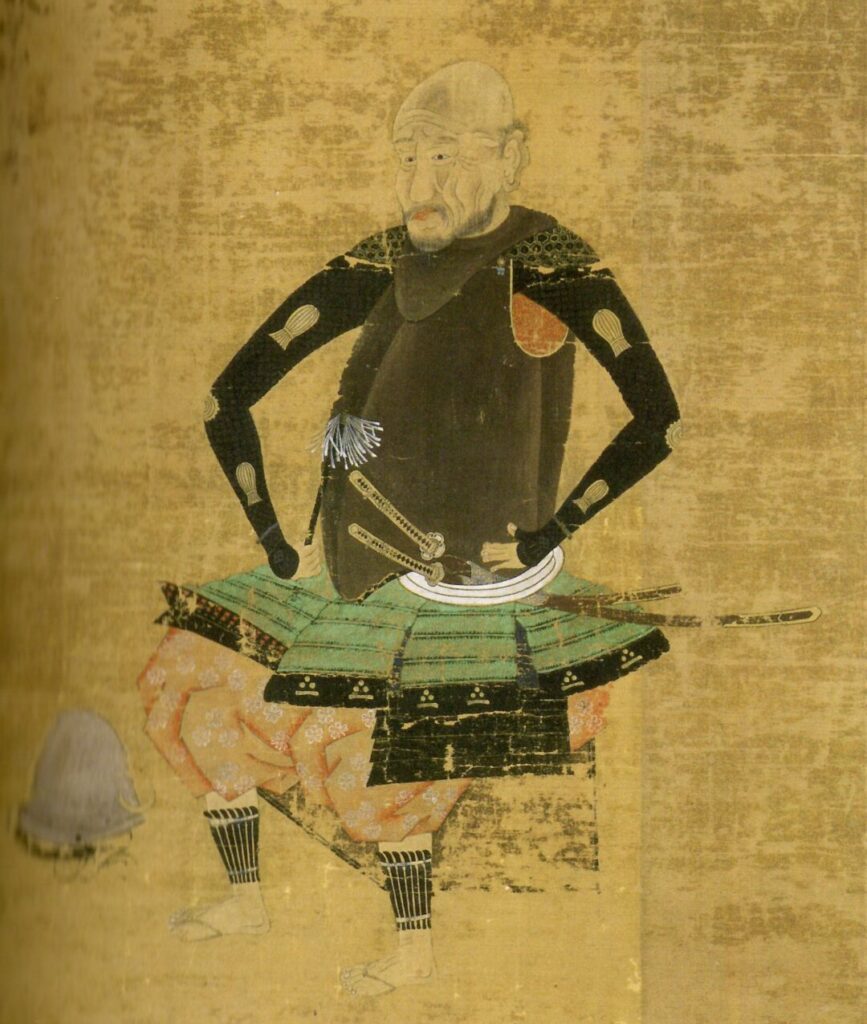

徳川十六神将とは、徳川家康に仕え

江戸幕府の創業に功績を残した武将16名のことを顕彰する意でつけられました。

徳川家康とこの16名の武将は「神」として図像に描かれ、東照宮にて祀られています。

なぜ十六神将なのか?

「16」という数字は仏教でよく使われる数字です。

「四天王」という考え方も仏教から取り入れられています。

そのため、東照大権現の神号をもつ徳川家康を仏(権現)に見立て、

仏教の四天王と十二神将の数をあわせて「十六神将」としたと考えられています。

この16名にさらに12名の功臣を加えて「徳川二十八神将」とよび

この28名は日光東照宮にて祀られています。

徳川二十八神将については別記事(後編)を読んでください。

徳川十六神将に描かれた16名の武将たち

徳川四天王の4名については前回の記事で詳しく書かせていただいたので

ここではそれ以外の12名について書いていきます。

大久保忠世(おおくぼ ただよ)

<1551ー1628>

大久保氏の支流・大久保忠員の長男として三河国に生まれます。

幼少から徳川家康に仕え、三河の一向一揆、 長篠・設楽原の戦いなどに参陣して数々の戦功を挙げます。

1578(天正3)年、遠江二俣城主を命じられ、家康の関東入部後に小田原城主となり4万5000石が与えられました。

蟹江七本槍、徳川十六神将のひとりに数えられています。

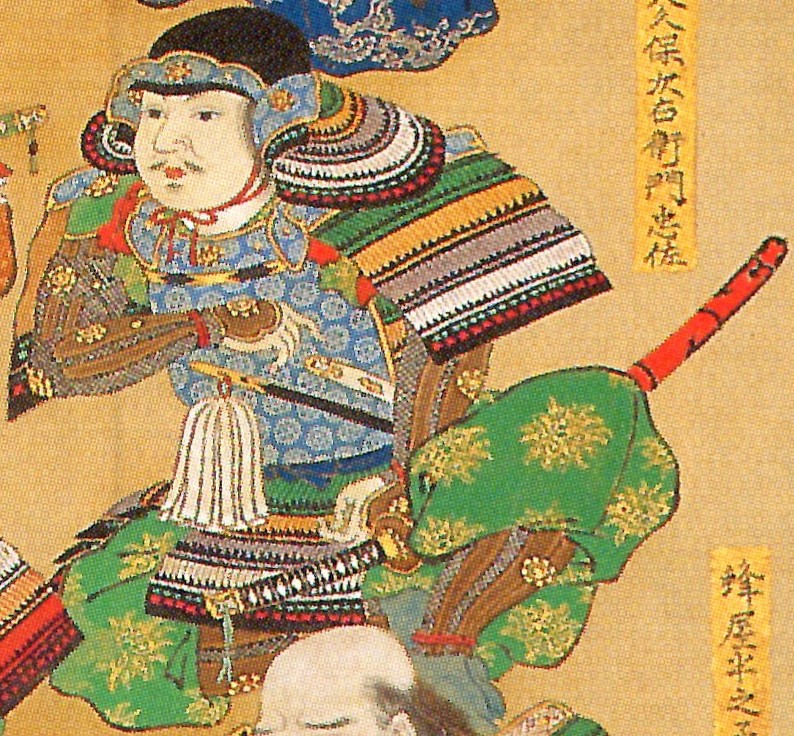

大久保忠佐(おおくぼ ただすけ)

<1532ー1613>

大久保忠員の二男で忠世の弟。三河国出身。

幼少から徳川家康に仕え、1555(弘治元)年の蟹江城の戦いをはじめ、

家康の主な戦にほとんど従軍しました。

1590( 天正18)年、家康関東移封後は上総国に5000石を与えられます。

関ケ原の戦いでは徳川秀忠軍に属して活躍。

翌年には沼津城2万石の大名となりましたが、後嗣がなく無嗣改易となりました。

高木清秀(たかぎ きよひで)

<1526ー1610>

三河刈谷城主・水野信元、織田信秀、佐久間信盛に属し主君を変えました。

再び信元に仕えて姉川の戦い、長島攻め、長篠・設楽原の戦いなどで活躍。

本能寺の変後、徳川家康の家臣となります。

小牧・長久手の戦いに参陣し、小田原攻めでは徳川軍の武者奉行を務めました。

武勇に優れていたことから、徳川十六神将の一人として数えられています。

鳥居元忠(とりい もとただ)

<1539-1600>

鳥居忠吉の二男。三河国出身。今川氏の人質となっていた徳川家康に近侍します。

家康の初陣以来、姉川の戦い、三方ヶ原の戦い、長篠設楽原の戦い、小牧長久手の戦いなど

多くの戦いで戦功を挙げました。

武田氏滅亡後は甲州郡内の地を与えられ、

家康の関東入国にあたり、下総国矢作4万石を領しました。

関ヶ原の戦いでは、伏見城の守将となり壮絶な戦死をしました。

鳥居忠広(とりい ただひろ)

<?ー1573>

鳥居忠吉の四男。鳥居元忠の弟。三河国出身。

三河一向一揆に参加して徳川家康と敵対しましたが、

のちに許されて家康に帰順します。

武勇に優れていて姉川の戦いでは徳川軍の先鋒を務め活躍します。

1572(元亀3)年の三方ヶ原の戦いでは家康に籠城するように進言しましたが受け入れられず、

家康は祝田の坂を下る武田軍を背後から襲う積極攻撃策に変更して大敗してしまいます。

忠広はこのとき殿軍を務めて討死しました。その武功から徳川十六神将の一人に数えられています。

内藤正成(ないとう まさなり)

<1528ー1602>

内藤清長の弟である内藤忠郷の二男。三河国出身。

はじめは伯父の清長に仕えましたが、 弓の名手として頭角を顕し、

家康の父・松平広忠、のちに徳川家康に仕えます。

三河一向一揆、高天神城の戦い、小牧・長久手の戦いなどで活躍。

家康の関東移封後は武蔵国埼玉郡で5000石を与えられ、栢間陣屋を構えました。

その武勇から徳川十六神将の一人として数えられています。

服部正成(はっとり まさなり)

<1542ー1596>

別名・服部半蔵(半三)。

服部保長の子として三河国に生まれます。

父の跡を継いで徳川家康に仕えて伊賀者を支配します。

数々の戦いで武功をあげましたが、

特に本能寺の変の際に堺から家康を三河に帰還させる(伊賀越え)など、

伊賀者の頭領らしい働きぶりを示しました。

家康の関東入国後は伊賀同心を支配。

江戸城の半蔵門の名は、門外に服部半蔵の屋敷があったことによるものです。

平岩親吉(ひらいわ ちかよし)

<1542ー1611>

松平氏譜代の家臣・平岩親重の子として三河に生まれます。

徳川家康とほぼ同年齢で、

家康が今川義元によって駿府に抑留されるとこれに従いました。

1560( 永禄3)年、馬廻衆として家康の側近となります。

家康の関東移封後に厩橋城主、

関ヶ原の戦い後は甲斐府中城主となります。

家康の九男・義直付の附家老となり、義直が尾張に転じると犬山城主に命じられました。

米津常治(よねきつ つねはる)

<1524ー1612>

三河国生まれ。通称は藤蔵。

徳川家康の父・松平広忠に仕え、

1560(永禄3)年の桶狭間の戦いで

三河衆の先鋒として丸根砦攻め、大高城攻めに加わって軍功をあげます。

さらに1563(永禄6)年の三河一向一揆では、家康とともに鎮圧戦に参加。

翌年の三河赤坂合戦で槍を振るって活躍しました。

徳川十六神将の一人に数えられています。

渡辺守綱(わたなべ もりつな)

<1542-1620>

渡辺高綱の子として三河国額田郡浦部村(岡崎)で生まれます。

16歳から徳川家康に仕え、数々の戦いで活躍しました。

特に槍が得意だったことから「槍の半蔵」との異名をとり、

「鬼半蔵」の服部正成と並び称されました。

一向宗門徒だったことから、

三河一向一揆では家康に背きましたが、

反逆を赦されて帰参。

その後、家康の九男・ 徳川義直に付属されました。

蜂屋定次(はちや さだつぐ)または植村家存(うえむら いえさだ)

蜂屋定次

<1539ー1564>

三河国岡崎出身。通称は半之丞。

1560(永禄3)年、桶狭間の戦いで徳川家康に従い丸根砦攻めに参加し武功をあげましたが、

1563(永禄6)年の三河一向一揆では一揆側に与し、

針崎の勝鬘寺に立て籠もって家康と戦います。

のちに罪を赦されて再び家康の家臣となりました。

翌年の三河吉田城攻めに参加して本多忠勝と先陣争いをする中、

敵の銃弾を浴びて戦死しました。

植村家存

<1541ー1577>

1549(天文18)年、9歳の時から家康に仕えます。

家康が信長と清洲同盟をくむ際に家康に帯同し護衛を務めます。

その際に信長から「前漢の樊噲」に似ていると称賛されます。

会見後に信長から「二振りの行光の太刀」を送られます。

その後、酒井忠次、石川家成、石川数正らと共に家康の家老及び旗本先手役となります。

1577(天正5)年に37歳で死去。

孫の植村家政が徳川家に重用され、初代高取藩主となります。

松平康忠(まつだいら やすただ)または松平家忠(まつだいら いえただ)

松平康忠

<1546ー1618>

松平政忠の子。妻は徳川家康の妹・矢田姫。

桶狭間の戦いで父・政忠が討死し、

祖父・松平(長沢) 親広の後見を得て家督を相続します。

姉川の戦い、 長篠設楽ヶ原の戦いに参戦。

家康の嫡男・信康の老職を務めましたが、

信康切腹後は、家康に仕えて岡崎城の城番を務めました。

本能寺の変の際は家康の伊賀越えに同伴。

小牧・長久手の戦いにも参戦しました。

松平家忠

<1555-1600>

深溝松平家3代目当主の松平伊忠と鵜殿長持の娘の長男として、

深溝松平家の居城である三河国の深溝城で誕生します。

1575(天正3)年、長篠設楽ヶ原の戦いに父とともに従軍。

ここで父が戦死し家督を相続します。

その後も各地の合戦に従軍しますが、

合戦そのものよりも浜松城・牧野城(諏訪原城)・新城城・横須賀城、

または高天神城攻めの前線基地などの城郭の普請や補修を任されていたことから

土木技術に優れていたと考えられています。

1590(天正18)年、家康が関東に移封されると武蔵国埼玉郡に1万石を与えられ忍城を本拠とします。

その後は下総国小見川に移封されます。

1600(慶長5)年、関ヶ原の戦いでは鳥居元忠、内藤家長らとともに

伏見城の守備に残り戦死しました。

まとめ

今回の記事は以上になります。

・徳川十六神将とは?

・なぜ16名なのか?

・四天王以外の12名の武将について

詳しく知れたのではないでしょうか。

徳川家康が関連した映画のレビューやその他の記事もぜひ読んでいただけたら嬉しいです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

-

-

【日本史映画レビュー】関ヶ原編。司馬遼太郎原作、関ヶ原の合戦が学べる作品

【AD】広告を含みます。 先日「関ヶ原」という映画をみましたのでレビューしていきたいと思います。 関ヶ原の戦いは1600年におきました。 日本を西軍と東軍に分け「天下分け目の大戦」といわれるほど日本史 ...

続きを見る