【AD】広告を含みます。

この記事では

徳川家康が経験した3つの大難

「三河一向一揆」

「三方ヶ原の戦い」

「伊賀越え」

のうち

「三河一向一揆」

について解説していきます。

徳川家康の人生を年表付きで知りたい方は前回の記事をぜひ先に見てみてください!

この記事を読むと

徳川家康公が経験した3つの大難のうちの1つ

「三河一向一揆」

について

簡単に分かりますので

ぜひ最後まで読んでいただけたら幸いです。

なお

二つ目の難「三方ヶ原の戦い」と

三つ目の難「伊賀越え」についても

それぞれ記事を書いています。

あわせてそちらもご覧ください!

一つの記事に3つの難を書いたらすごいボリュームになってしまったので全3記事に分けさせていただきました。

何卒ご了承ください!

1つめの難:三河一向一揆で家臣に裏切られる(22歳)

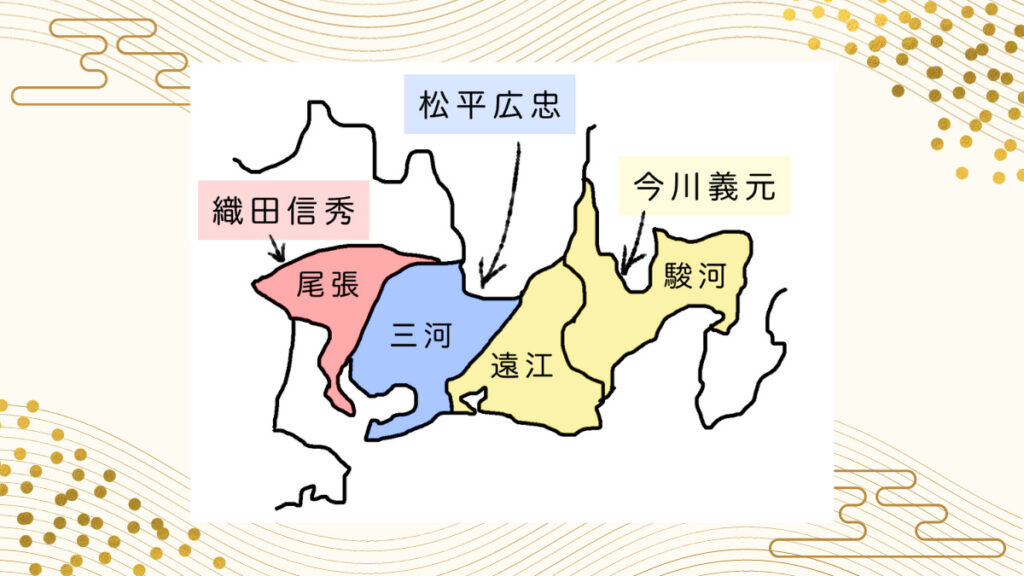

家康は長く今川義元の人質として駿府で暮らしていましたが

19歳で岡崎城へ帰参したのちに、自身の領地である三河を平定するため乗り出します。

三河一向一揆の経緯

当時、弱小勢力だった松平氏は息子の竹千代(のちの家康)を今川家に人質に出すことで領土を守っていました。

一方家康の家臣たちの多くは家康の地元三河・岡崎城に残り、家康の帰りを待ち続けました。

家臣たちは今川家から税の取り立てを受ける中、貧しいなりに家康のために密かに米や資金を蓄え続けていました。

彼らの存在が若き家康にとっては心強かったに違いありません。

1560(永禄3)年、家康19歳のときに桶狭間の戦いが起こります。

今川義元が討死すると家康はようやく地元の三河に戻ることができました。

そこから家康は、戦国大名しての一歩を踏み出すことになります。

その初めが「三河平定」です。

領内にある今川家の城を攻め落とすなど今川氏との戦いが始まりました。

しかしここで問題がおこります。

戦費がかさみ家臣たちが蓄えていた資金が不足し始めていたのです。

そこで家康はある場所に目をつけます。

それは領土内にある「本證寺(現在の愛知県安城市)」というお寺です。

本證寺の周辺は「寺内町」と定められており膨大な富が蓄えられていました。

寺内町とは

寺院を中心に形成されていた町のことで

ここでは税の取り立てが免除されていた

この兵糧をつかって資金難の窮地を脱しようとした家康は寺内町からの徴収を行います。

しかしこのことが裏目に出てしまいます。

突然の取り立てに激怒した僧侶たちが信者を集め決起し一向一揆を起こしたのです。

この時家康は予想だにしない事態に直面します。

なんと家臣の中から一揆側につく者たちが続出したのです。

徳川随一の智将としても知られる忠臣であった本田正信や、

家康十六将像のひとりとして描かれている蜂屋半之丞など

信頼していた家臣たちの裏切りにあってしまいます。

-

-

【徳川十六神将】には誰がいた?何をしたの?徳川家康公の優秀な家臣16名をご紹介(中編)

【AD】広告を含みます。 この記事では「徳川十六神将」についてご紹介していきます。 こちらの記事は全3部作の中編となっております。 徳川家康の優秀な家臣についてもれなく知りたいという方は ぜひ前編と後 ...

続きを見る

なぜ家臣たちは一揆側についたのか

藩翰譜によるとこう記されています。

「主君の恩は現世のみ

しかし阿弥陀如来への大恩は未来永劫尽きることはない」

戦で多くの殺生という悪行を犯さざるを得ない武士たちは

阿弥陀如来の救いを求め信仰を深くしていきました。

そのため現世の主君よりも信仰を選ぶものが続出しました。

こうして門徒武士という存在が一揆側に入って家康と戦うことになりました。

これを機に瞬く間に三河中に反乱が広まり、家康は家臣たちと分断されてしまいます。

家康は窮地に陥りますが、出陣し自ら戦場の最前線に立ちます。

なぜ自ら危険な最前線にたったのか

そこには裏切った家臣たちの心情が関わっています。

「三河物語」によると

戦場で家康と合間見えた蜂屋半之丞は

家康が駆けつけて声を上げると

後ろを見ずに一目散に逃げ戦わなかったそうです。

家康が引くと戦い、出ると逃げて戦わない元家臣もおり

いかに信仰のためといえど

どこか家康に対する逡巡があったことが分かります。

家康は自分が戦の最前線に出ることで、

一揆側についた家臣たちに対して「自分に付いて来てくれないか?」と問いかけるために対峙していた

と考えることもできます。

自身が戦の最前線に立ち、家臣たちの迷いをついた作戦が功を奏し戦局は家康方に傾きます。

そして家康は無事に一向一揆を鎮圧することに成功しました。

家康を裏切った家臣たちはどうなったの?

三河一向一揆で家康を裏切った家臣たちの行方が気になりませんか?

なんと家康公はお咎めなしとし、自身の家臣に再び引き入れています。

本田正信や蜂屋半之丞は家康に許され戻ってきて、そのあと生涯にわたって家康に仕えました。

一揆側についたにもかかわらず許されるというのは、家臣たちにとっても

「この後は殿のために尽くす」という気持ちになり

信頼関係が強くなったのではないでしょうか。

しかし人を許すということはそう簡単にできることではありませんよね。

家康公の器の広さを知れるひとつの事例だと思います。

このことをきっかけに家康家臣団は「三河武士」として結束を固めていきました。

三河武士の結束が家康の覇業をささえていったといっても過言ではありません。

まとめ

今回の記事は以上になります。

徳川家康公が経験した3つの大難のうちの1つ目

「三河一向一揆」

について

知れたのではないかと思います。

まだまだ家康公の記事を書いていくつもりですのでそちらもお楽しみに。

徳川家康が関連した映画のレビューやその他の記事もぜひ読んでいただけたら嬉しいです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

-

-

【日本史映画レビュー】関ヶ原編。司馬遼太郎原作、関ヶ原の合戦が学べる作品

【AD】広告を含みます。 先日「関ヶ原」という映画をみましたのでレビューしていきたいと思います。 関ヶ原の戦いは1600年におきました。 日本を西軍と東軍に分け「天下分け目の大戦」といわれるほど日本史 ...

続きを見る