【AD】広告を含みます。

この記事では徳川家康の人生を年表とともにわかりやすく解説していきます。

徳川家康の性格をあらわす

泣かぬなら鳴くまで待とうホトトギス

はとても有名なことわざですが、実際に徳川家康がどのようなことをしたのかご存知ない方も多いのではないでしょうか?

そんな方のために徳川家康の人生をわかりやすく解説していきます。

この記事を読むと

- 家康の生い立ちから没するまでの人生について

- 年表をみながら分かりやすく

知ることができます。

最後まで読んでいただけたら幸いです。

三英傑の中でわたしが一番好きな武将です。

いっしょに楽しく学んでいきましょう!

-

-

【日本史映画レビュー】関ヶ原編。司馬遼太郎原作、関ヶ原の合戦が学べる作品

【AD】広告を含みます。 先日「関ヶ原」という映画をみましたのでレビューしていきたいと思います。 関ヶ原の戦いは1600年におきました。 日本を西軍と東軍に分け「天下分け目の大戦」といわれるほど日本史 ...

続きを見る

徳川家康の年表

家康の地元は愛知県

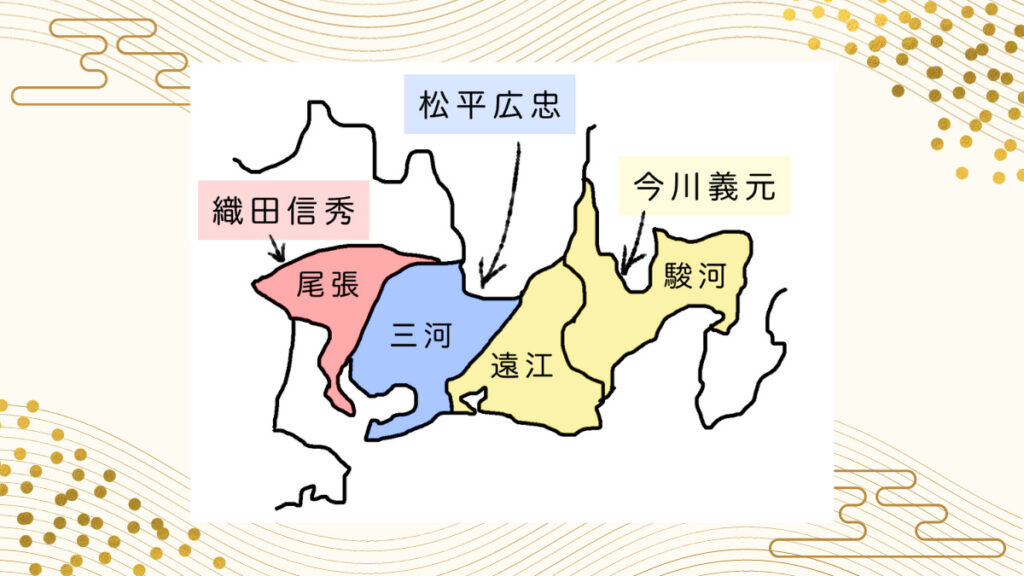

1542(天文11)年、徳川家康は三河国(現在の愛知県中東部)の岡崎城城主・松平広忠の長男として岡崎城にて生まれます。

幼名は「竹千代」です。

この頃松平家は東の「今川家」、西の「織田家」に挟まれ非常に苦しい立場にありました。

戦国時代はどの大名も自国の領土を広げるため、そして生き残るために必死でした。

松平家は「今川家」からの保護を受けてなんとか独立を保っていました。

幼少期は「人質」として過ごした

竹千代は幼少期のほとんどを人質として過ごしました。

織田家の人質として

1547(天文16)年、6歳だった竹千代は今川家に人質に出されることになりました。

しかし海路で駿河へと向かう途中に、戸田康光によって誘拐されてしまいます。

その後、竹千代は戸田康光によって銭千貫で織田信秀(信長の父)に売り渡されました。

それからは人質として織田家で暮らすことになります。

織田家で人質として過ごすことで、幼少期から「織田信長」と親密になりました。

信長との関係性がのちに家康の行動に大きく影響していきます。

今川家の人質として

1549(天文18)年、父・松平広忠が家臣の岩松八弥に暗殺されてしまいます。

そのため竹千代が松平家の当主になりますが、岡崎城には今川方の朝比奈泰能が入城します。

同年今川義元は織田信秀と戦い、信長の庶兄・信広を捕虜にします。

信広と交換で竹千代は岡崎城に戻されることになりますが、岡崎城には朝比奈氏がすでに配されていたため、元々の予定だった駿府城へ入ることになりました。

駿府で人質として今川の保護を受けながら暮らすことになりました。

1555(弘治元)年、竹千代は元服し「松平元信」と名乗ります。

1557(弘治3)年、今川義元の姪・築山殿と結婚し、「松平元康」に改名します。

今川から独立し織田と同盟を組む

1560(永禄3)年、桶狭間の戦いにて今川義元が織田信長に討たれると今川は勢いを失っていきました。

元康は今川から独立し、同年ようやく地元の三河国岡崎城に入城することができました。

1562(永禄5)年、勢いを付けていた織田信長と同盟を結びます。

清洲城にて取り決められたこの同盟は「清洲同盟」と呼ばれています。

1563(永禄5)年、「松平家康」に改名しました。

三河を平定する

今川から独立を果たし、三河に帰国した家康は三河平定に乗り出します。

今川方の城や砦を次々に落とし、順調に三河平定を進めていた家康でしたが、その前に一向一揆が立ちふさがります。

原因は年貢をめぐるいざこざでした。

家臣の中からも一揆側につく物が続出し家康は苦戦を強いられますが、

1564(永禄7)年、彼らと和解しことなきをえました。

1566(永禄8)年、松平氏を改め「徳川家康」を名乗ります。

1572(元亀3)年、遠江を侵攻し、浜松城に居城をうつします。

信長が討たれ秀吉と同盟を組む

1575(天正3)年、長篠・設楽原の戦いで織田信長と共に武田勝頼を打ち破り、武田軍を衰退に追い込みます。

1581(天正9)年、高天神城を攻略し、遠江を平定します。

1582(天正10)年、織田・徳川連合軍が武田勝頼を滅ぼし、駿河国を与えられました。

家康は「三河・遠江・駿河」3カ国の領主となります。

同年10月、本能寺の変がおこり、信長が自刃します。

1584(天正12)年、信長亡き後の後継者争いに勝利した羽柴秀吉と家康は小牧長久手で戦いますが、

苦戦を強いられた秀吉は家康と和議を結びます。

そこから家康は秀吉に従うことになりました。

同年家康は甲斐・信濃を併合し5カ国の大領主となりました。

江戸に引っ越す

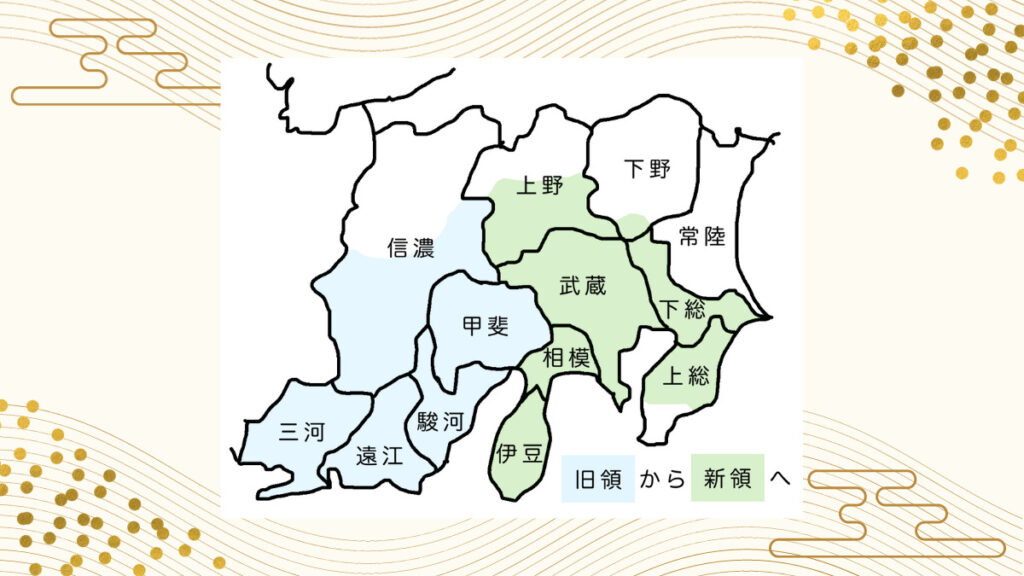

1590(天正18)年、小田原征伐が開始され、関東を支配する後北条氏が滅亡されました。

豊臣軍の先鋒として出陣した家康の功績として、秀吉から後北条氏の領地が与えられました。

三河を始めとする旧領地から切り離された家康は、まだほぼ未開の地だった関東を開発しなければならなくなりました。

関ヶ原の戦いで勝利

家康が関東の整備に力を注いでいる頃、秀吉が病に倒れます。

秀吉は自身の死を悟り「五奉行と五大老」の制度を整えます。

五奉行と五大老は別記事で詳しく書きますが、簡単にいうと「秀吉亡き後の政を任された人たち」のことです。

家康はそのうちの「五大老」に任命され、秀吉から秀吉の跡取り息子である豊臣秀頼の後継を任されることになりました。

1598(慶長3)年、豊臣秀吉が亡くなると豊臣恩顧の大名たちは石田三成らの文治派と加藤清正らの武断派にわかれ対立していました。

1599(慶長4)年、文治派と武断派の対立を抑えていた前田利家が亡くなると両者の対立は激化します。

武断派の大名たちは家康の調略によって続々と家康の下につき、その権力は豊臣家を脅かすものとなっていました。

そのため、豊臣家を守ろうとする石田三成は家康を倒す機会をうかがっていました。

同じく家康も三成と戦う機会を虎視眈々と狙っていました。

1600(慶長5)年6月、会津の上杉景勝が戦の準備をしているとの報告があり、家康は上杉討伐に会津へとむかいます。

これは石田三成が仕掛けた罠であり、関ヶ原の戦いのはじまりでもあります。

7月19日、家康が大阪を留守にしている間に三成は挙兵します。

7月25日、その頃小山まで進撃していた家康軍(東軍)は上杉景勝に対する抑えの兵を置き、西へ引き返しました。

9月14日の夜には家康は赤坂に到着し、大垣城に入っていた三成(西軍)と睨み合いになります。

大垣城を攻めるのは得策ではないと判断した家康は、佐和山城を攻めると見せかけて三成を関ヶ原に誘い出す戦術をとりました。

家康率いる7万5000の東軍と三成率いる8万2000の西軍は関ヶ原で激突し、家康は見事勝利します。

天下分け目の大戦といわれた関ヶ原の戦いは、西軍から東軍に寝返る大名が続出したことによりおよそ半日で決着がついたといわれています。

この戦いで家康は天下人としての立場を確立し、豊臣家は一大名に格下げされました。

勝利した家康は西軍についた大名の領地を取り上げ、東軍についた大名に分け与えました。

そして徳川に反旗を翻しそうな大名は江戸から遠い場所に配置しました。

江戸幕府を開く

1603(慶長8)年、家康は武家の頂点である征夷大将軍に任ぜられ江戸幕府を開きました。

ようやく天下統一した家康でしたが、ここからは武士の力で太平の世を築くという夢への挑戦が始まります。

1605(慶長10)年、家康は将軍職を息子の秀忠に譲り、豊臣家に政権を返還する意志がないことを明確にします。

1611(慶長15)年、京都に上洛した家康は、豊臣秀頼に二条城まで会いに来るように要求しました。

この時秀頼はすでに18歳の立派な青年となっており、会見した家康は自身の死後に秀頼が徳川の脅威になり得ると確信し、自身が生きている間に豊臣家を無力化するか、滅ぼすことを決めました。

大阪の陣で勝利

大坂冬の陣

1614(慶長19)年10月1日、家康は諸大名に大阪城攻撃を命じました。

大坂冬の陣の勃発です。

しかし、大阪城は秀吉が築いた天下一の城です。

徳川軍は強固な堀に阻まれ、さらには真田信繁(幸村)の築城した真田丸からの猛攻にさらされてなかなか攻め込むことができません。

兵糧と弾薬が尽きたこともありここで一度豊臣方と講和を結ぶことにします。

家康は講和の条件のひとつとして大阪城の外堀と内堀を埋め立ててしまいました。

大坂夏の陣

1615(慶長20)年、再度徳川軍の攻撃が始まります。

大坂夏の陣です。

外堀と内堀を埋め立てられてしまった大阪城は裸同然となってしまい、徳川方からの執拗な攻撃を受けとても耐えることができませんでした。

秀頼と淀殿は自刃し、ここで豊臣家は滅亡してしまいました。

約260年つづく太平の世を作った

1616(元和2)年、大阪の陣が収束した翌年に家康は息を引き取りました。

享年75歳。

家康が人生をかけて作り上げた江戸幕府は265年もの長い期間にわたって日本に平和をもたらしました。

現在の日本と日本人の原型はこの時代に形作られたといっても過言ではありません。

徳川家康は「太平の世を築く」という夢を叶えた素晴らしい武将だったと思います。

私個人的には、現在の東京を必死に開墾して発展させてくださったことに感謝を感じています。

それから「なすべきことの全てをなし終えた武将」は他にいませんので徳川家康を「奇跡の武将」だと感じざるを得ません。

まとめ

徳川家康の解説は以上になります。

- 家康の生い立ちから没するまで彼の人生について

- 年表をみながら分かりやすく

知れたのではないかと思います。

これからももっと徳川家康のことを調査して学びを深めていきたいと思います!

徳川家康が関連した映画のレビューやその他の記事も書いていますのでぜひ読んでいただけたら嬉しいです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

-

-

徳川家康は何がすごかった?家康公のすごかった所をわかりやすく5つにまとめました

【AD】広告を含みます。 この記事では徳川家康が何がすごかったのか?を解説していきたいと思います。 徳川家康が江戸幕府を開いたということは多くの方がご存知かと思いますが、「一体何がすごくて天下統一でき ...

続きを見る

-

-

【日本史映画レビュー】関ヶ原編。司馬遼太郎原作、関ヶ原の合戦が学べる作品

【AD】広告を含みます。 先日「関ヶ原」という映画をみましたのでレビューしていきたいと思います。 関ヶ原の戦いは1600年におきました。 日本を西軍と東軍に分け「天下分け目の大戦」といわれるほど日本史 ...

続きを見る