【AD】広告を含みます。

2021年NHKの大河ドラマ【晴天を衝け】はご覧になったことはありますか?

渋沢家の親族がたくさん出てきて

この人誰だろう?とか栄一との関係性が気になりませんか?

さらに たまに出てくる

【東の家】や【中の家】とはどういうことなのでしょう?

私自身も気になったので今回調べてみました!

この記事を読めば

「中の家」「東の家」がなんなのか

渋沢栄一の親族にはどのような人物がいるのか

が分かりますのでぜひ最後までご覧ください。

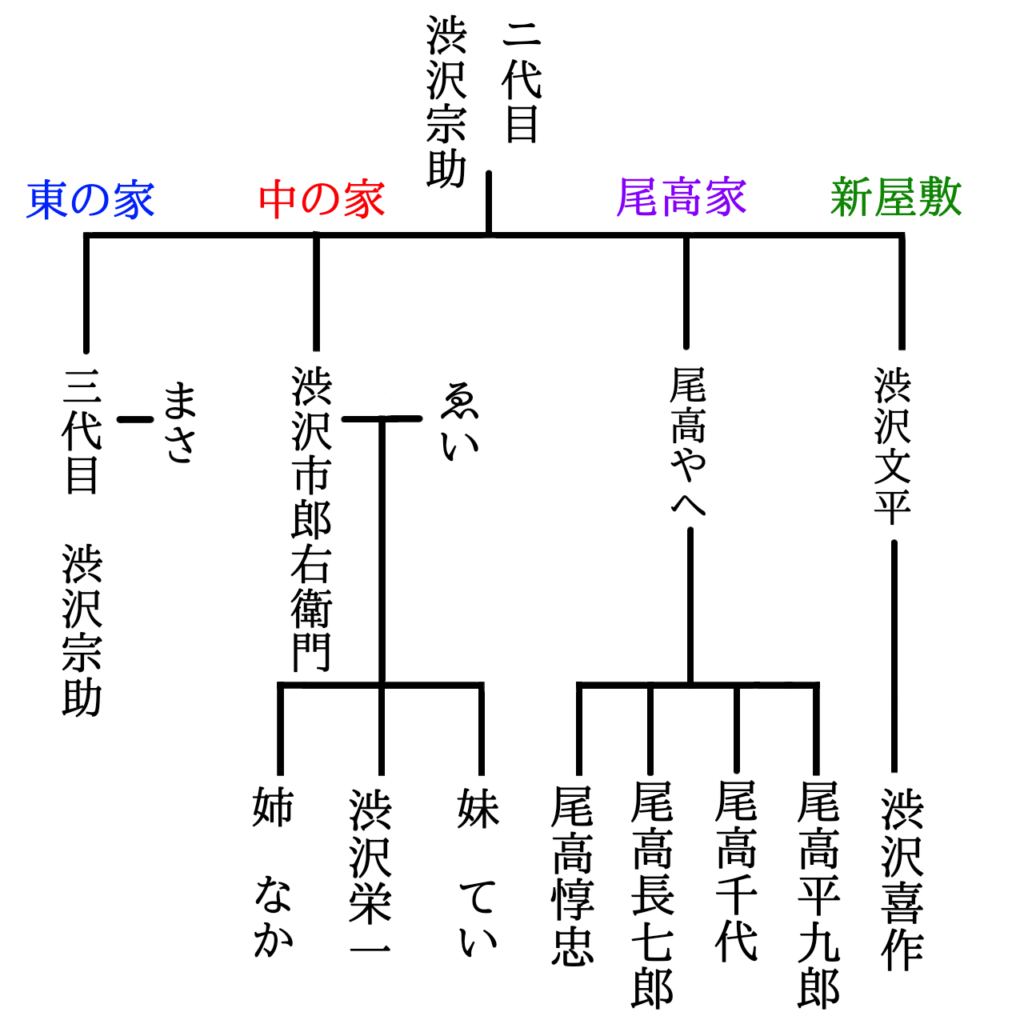

血洗島村に17軒あった渋沢家を区別していた【中の家】や【東の家】

栄一の地元 血洗島村(埼玉県深谷市)には当時17軒の「渋沢家」があり

【中の家】【東の家】【新屋敷】などと区別していました。

栄一と特に関係深い人物がいるのは

上記の3つと【尾高家】になります。

上記の家系図の通り

「3代目 渋沢宗助」、

栄一の父 「渋沢市郎右衛門」、

尾高敦忠や千代の母 「尾高やへ」、

渋沢喜作の父 「渋沢文平」は「兄弟・姉妹」になりますので

その子どもたちである

「栄一」、「尾高家4兄弟」、「喜作」は「いとこ同士」になるわけです。

ちなみに栄一には「なか」という姉、「てい」という妹がいます。

中の家

もともと宗家でしたが

江戸時代初期には家勢がふるわなくなっていました。

東の家の当主

2代目 渋沢宗助の三男として生まれた

栄一の父である渋沢市郎右衛門が

【中の家】に養子として入ることによって家勢を立て直すことに成功したそうです。

栄一が生まれる頃には

村の中で【東の家】に次ぐ家勢まで盛り返したやり手の父上です。

栄一が家を出てからは

妹のていが

須永家より渋沢市郎を婿養子を迎え、4代目として家を守りました。

東の家

栄一が生まれた頃には一族で1番繁栄していたので

こちらが本家と呼ばれることもあったそうです。

栄一の父 市郎右衛門と

尾高家4兄弟の母 尾高やへと

喜作の父 文平は

東の家の出身です。

新屋敷

江戸時代末期に

東の家から分家して作られました。

初代当主は渋沢文平で

二代目当主は渋沢喜作です。

栄一に関連する人物

尾高惇忠

敦忠は(あつただ)とも(じゅんちゅう)とも読まれます。

渋沢栄一のいとこであり恩師。

1830(文政13)年9月13日生まれ。

1901(明治34)年1月2日没。

武蔵国榛沢郡 下手計村出身。

江戸時代後期の豪農

幕末の志士

明治時代の実業家

富岡製糸場の初代場長

第一国立銀行 盛岡支店・仙台支店支配人

などを勤めました。

敦忠は幼少の頃から学問を得意とし

自宅に私塾の尾高塾を開き

17歳から幕末の頃まで

近隣の子ども達に漢籍などの学問を教えていました。

尾高塾には渋沢栄一も通っており

敦忠から学問を教わっていました。

敦忠は 水戸学の信奉者であり

熱心な攘夷論者でありました。

尾高長七郎

尾高敦忠の弟。

1836(天保7)年生まれ。

1868(明治元)年11月18日没。

武蔵国榛沢郡 下手計村出身。

幼少期から文武の才能に恵まれており

特に剣術に秀でていました。

叔父の3代目渋沢宗助が開いた「練武館」に入門し

敦忠、栄一、喜作らと腕を磨いていました。

17歳から18歳の頃(安政元年から2年)には

武者修行の旅に出ていたと見られています。

22歳から23歳の頃(安政6年から万延元年)には免許皆伝を受け

文武の修行のため江戸に出ました。

そこで海保漁村の塾生となり

尊王攘夷派の志士たちと交流を持ちました。

1862(文久2)年1月におきることとなる

「坂下門外の変」の謀議に参加していましたが

兄 敦忠の助言を受け

坂下門外の変に加わることを直前で辞めました。

しかし、長七郎が謀議に参加していたことが嫌疑にかけられそうになり、

それを逃れるため

栄一の手引きで「信濃国佐久郡(現在の長野県東部)」の知人宅で

2ヶ月間潜伏したのち、京都で潜伏生活をしていました。

1863(文久3)年10月帰郷すると

敦忠や栄一や喜作が

「高崎城乗っ取り&横浜外国人居留地の焼き討ち計画」を打ち立てており

その計画を長七郎の必死の説得でやめさせた事が有名です。

1864(文久4)年1月23日夕刻

足立郡 戸田の原で、通行人を誤って斬りつけ殺害したため

板橋宿で捕らえられました。

幻覚に襲われたとも乱心を起こしたとも、

坂下門外の変に加わった嫌疑をかけられ、通行人を幕府の追っ手だと誤認したともいわれています。

それから長らく投獄されたのち

1868(明治元)年夏に出獄しました。

しかし同年11月18日、故郷の下手計村で病没しました。

(自害だったのではともいわれています。)

尾高千代

敦忠、長七郎の妹。

渋沢栄一の妻。

1841(天保12)年生まれ。

1882(明治15)年没。

武蔵国榛沢郡 下手計村出身。

1858(安政5)年12月7日

18歳の時に従兄弟の渋沢栄一と結婚しました。

1862(文久2)年、長男 市太郎を出産しますが

6か月ほどで亡くしてしまいます。

1863(文久3)年に長女 歌子

1870(明治3)年に次女 琴子

1872(明治5)年に次男 篤二

を出産しています。

栄一は妾が多かったことでも知られており

1871(明治4)年

栄一が出張先の大阪で「大内くに」という女性の間に庶子をもうけます。

大阪での任期が終わると「大内くに」を東京に連れて帰り

神保町の自宅で千代と一緒に住まわせたそうです。

1882(明治15)年 7月14日

当時流行していたコレラにかかり病没しました。

尾高平九郎

敦忠、長七郎、千代の弟。

1847(弘化4)年11月7日生まれ。

1868(慶応4)年5月23日没。

武蔵国榛沢郡 下手計村出身。

幼少期から学問、文芸に親しみ

10歳から剣術を習い始めました。

19歳になると剣術を人に教えるまでに上達したそうです。

平九郎は温厚で所作は美しく

色白で背が高く、腕力のある人物でした。

1864(元治元)年6月5日

水戸学に精通していた兄の敦忠が

「水戸天狗党」との関係を疑われ捕縛された際、

尾高家は家宅捜索を受け、平九郎は一晩拘留され手錠をしたまま自宅謹慎となりました。

※敦忠は6月13日に赦免されました。

1867(慶応3)年

渋沢栄一が徳川昭武に随行しパリ万博にいく際に

栄一の見立て養子(相続人)となりました。

1868(慶応4)年1月に

鳥羽・伏見の戦いが始まると

平九郎は幕末の動乱に巻き込まれていきます。

同年5月23日明け方におきた

飯能戦争に、旧幕府軍の振武軍の一員として参加しましたが

昼前には決着がつき振武軍は新政府軍に敗北しました。

同日16時ごろ、平九郎は

川岸の岩に座して自刃を遂げていたそうです。

渋沢喜作

渋沢栄一のいとこ。

1838(天保9)年7月30日生まれ。

1912(大正元)年8月30日没。

武蔵国血洗島村出身。

1863(文久3)年

いとこの尾高敦忠、渋沢栄一とともに

「高崎城乗っ取り計画&横浜外国人居留地の焼き討ち計画」企てますが

尾高長七郎に止められ決行を断念しました。

その後、江戸→京都へ逃れますが

1864(元治元)年に栄一とともに一橋慶喜に仕えることとなります。

1868(慶応4)年1月

戊辰戦争がおこると鳥羽・伏見の戦いに参戦。

江戸に戻ると

将軍警護のために

自分と同じ志を持つ幕臣を集め彰義隊を結成し、自らは頭取に就任しました。

同年4月

彰義隊の副頭取「天野八郎」と対立し彰義隊を脱退することになりました。

そして新たに「振武軍」を結成します。

同年5月23日におきた

飯能戦争で新政府軍に敗北し、草津に潜伏したのち榎本武揚と合流。

同年8月

彰義隊と振武軍の残党を合体させ、新たな「彰義隊」を結成しました。

同年11月

箱館戦争に参加します。

1869(明治2)年5月15日

箱館戦争終結直前に旧幕府軍を脱走。

1ヶ月潜伏したのち

6月18日に出頭・投降し東京で投獄されました。

栄一を身元引受け人として赦免された後

明治4年頃には

栄一に口利きしてもらい大蔵省に入ります。

出仕後には

近代的な養蚕・製糸事業の調査のために

ヨーロッパに渡航しましたが

1873(明治6)年

栄一にならって大蔵省を退職します。

1875(明治8)年

深川(現在の東京都江東区)に居を構え「渋沢商店」を開業します。

そこでは当時、納税の金納化に伴い混乱していた

「米穀物流の再編」に取り組みました。

1878(明治11)年

栄一が「東京商法会議所」を設立した際に発起人として参加しています。

1880(明治13)年には

渋沢商店の本店である、本店横浜に「生糸部」を置きました。

生糸産業は当時の日本の主要輸出品であり

喜作自身が渡欧してその事情にも詳しかったので

生糸の輸出貿易や委託販売を行っていました。

明治16年の隠居後もこの事業に関わっていました。

1881(明治14)年

米相場急落により損失を被りますが

栄一の援助を得て凌ぐことになりました。

(これが一度目の投機失敗になります。)

1883(明治16)年

栄一の勧めで長男の作太郎に家督を譲りました。

1887(明治20)年頃

生糸輸出で受け取る外国製銀貨の日本円の換金取引で

多大な損失を被ることとなりますが

再び栄一から援助を受けました。

(二度目の投機失敗です。)

1889(明治22)年

栄一は援助の条件として

喜作に対し

相場の変動の激しい米・生糸取引からの引退を勧告し、

喜作はこれを受け入れました。

1903(明治36)年

全ての公職から引退し

白金台の自宅(八芳園)にて余生を送りました。

1912(大正12)年8月30日

75歳で死去しました。

まとめ

いかがでしたか?

「中の家」「東の家」がなんなのか

渋沢栄一の親族にはどのような人物がいるのか

お分かりいただけたと思います。

栄一の親戚には行動力のある人物が多い事がわかりますよね。

これからも

歴史上の人物や出来事

それから歴史的建造物などについて

わかりやすくご紹介していきますので

楽しみにしていてください。

最後まで読んでくださり

ありがとうございました!!